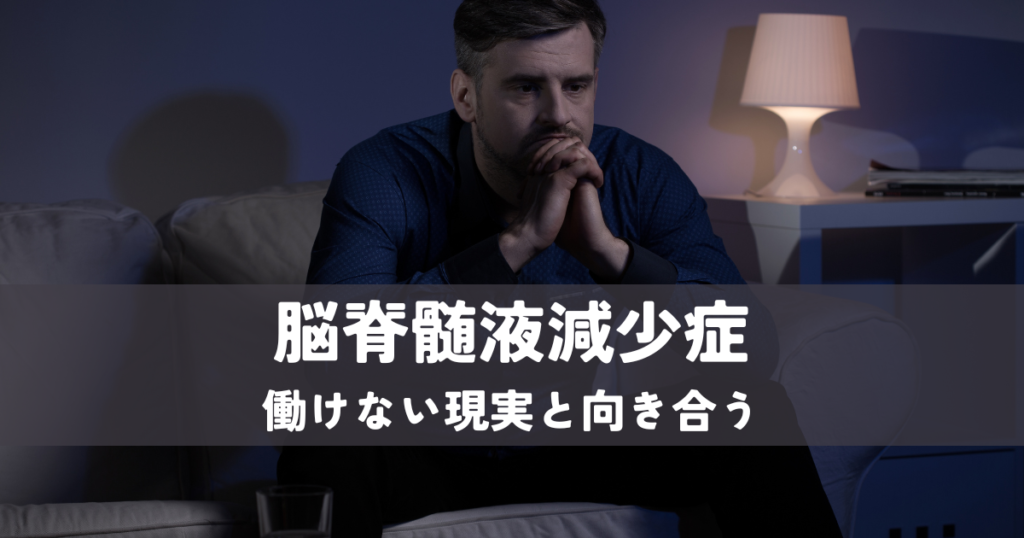

脳脊髄液減少症とは?働けない現実と向き合う

脳脊髄液減少症は、日常生活に大きな支障をきたす疾患です。

特に、仕事への影響は深刻であり、多くの患者さんが悩んでいます。

この病気で働けなくなってしまった、あるいは働き続けることに困難を感じている方のために、今回は脳脊髄液減少症と仕事の関係について、症状や日常生活への影響、社会復帰に向けたサポート体制などを解説します。

脳脊髄液減少症の症状と日常生活への影響

主な症状と特徴

脳脊髄液減少症の最も特徴的な症状は、起立性頭痛です。

頭を上げた際に頭痛が強まり、座ったり立ったりすることが困難になるケースが多くあります。

その他、めまい、耳鳴り、吐き気、倦怠感なども頻繁にみられます。

症状の強さは個人差があり、軽微なものから日常生活に支障をきたすほどの激しいものまで様々です。

また、症状は一定ではなく、日によって、あるいは時間帯によって変化することもあります。

日常生活における具体的な困難さ

激しい頭痛やめまいは、日常生活のあらゆる場面で困難を引き起こします。

例えば、通勤通学、家事、買い物など、立ったり歩いたりする必要がある行為は大きな負担となります。

集中力や記憶力の低下も伴うため、仕事や勉強に支障をきたすことも少なくありません。

さらに、身体の痛みや倦怠感によって、身支度や食事の準備なども困難になる場合があります。

多くの患者さんは、日常生活の維持に多くの時間と労力を費やし、精神的なストレスも抱えています。

症状の波と生活リズムの乱れ

脳脊髄液減少症の症状は波状性を示すことが多く、良い日と悪い日が交互に訪れるのが一般的です。

このため、生活リズムを整えることが非常に難しく、予定通りに活動することが困難になります。

症状の悪化によって予定を変更したり、キャンセルせざるを得ないことも多いため、社会生活への参加にも制限が生じます。

また、睡眠障害を伴うことも多く、不眠や日中の眠気によって、さらに日常生活に支障をきたす悪循環に陥る可能性もあります。

脳脊髄液減少症が働けない理由の解明

仕事への支障となる症状

脳脊髄液減少症の症状は、多くの職種で働く上で大きな支障となります。

特に、集中力や記憶力の低下は、事務作業や知的労働を行う上で大きなハンデとなります。

また、頭痛やめまい、倦怠感などの症状は、身体を動かす仕事や、責任の重い仕事を行う上で大きな障害となります。

症状の波があるため、日々の業務遂行が不安定になることも問題です。

集中力や記憶力の低下

脳脊髄液減少症では、集中力や記憶力の低下がしばしばみられます。

これは、脳への血流不足や、脳の機能低下が原因と考えられています。

このため、複雑な作業や、多くの情報を処理する必要がある仕事は困難になります。

また、重要な約束や予定を忘れてしまうなど、ミスにつながる可能性も高まります。

日常生活においても、買い物リストを忘れてしまったり、約束の時間を間違えてしまったりするなど、様々な問題を引き起こす可能性があります。

身体的負担と精神的ストレス

脳脊髄液減少症の症状は、身体的にも精神的にも大きな負担となります。

激しい頭痛やめまい、倦怠感などは、身体の機能を低下させ、日常生活を困難にします。

また、症状の改善が見られない場合や、周囲の理解が得られない場合は、強い精神的なストレスを抱えることになります。

長期にわたる症状の持続は、うつ病や不安障害などの精神疾患を発症するリスクを高める可能性もあります。

治療と仕事の両立の困難さ

脳脊髄液減少症の治療には、ブラッドパッチ療法など様々な方法がありますが、治療効果には個人差があり、必ずしもすべての患者さんが症状の改善を期待できるわけではありません。

治療のために通院や入院が必要となる場合、仕事との両立は困難になります。

また、治療による副作用や、症状の悪化によって、仕事に支障をきたす可能性もあります。

社会復帰に向けたサポートと情報

医療機関によるサポート体制

脳脊髄液減少症の治療を行う医療機関では、患者さんの社会復帰を支援するためのサポート体制が整えられている場合もあります。

具体的には、症状に合わせた適切な治療の提供、リハビリテーション、精神的なケア、社会復帰のための相談などです。

担当医に相談することで、適切なアドバイスやサポートを受けることができるでしょう。

専門医への相談

脳脊髄液減少症は、専門医の診療を受けることが重要です。

専門医は、症状の適切な評価、診断、治療、社会復帰に向けたアドバイスを行うことができます。

専門医を探す際には、日本脳神経外科学会などの専門医団体が提供する情報などを活用すると良いでしょう。

福祉サービスの活用

障害年金や障害者手帳の申請、介護サービスの利用など、福祉サービスを活用することで、生活の負担を軽減し、社会復帰への道を切り開くことができます。

自治体の福祉窓口や、社会福祉協議会などに相談することで、適切な福祉サービスの利用方法についてアドバイスを受けることができます。

患者会や支援団体への参加

脳脊髄液減少症の患者会や支援団体に所属することで、同じ病気を持つ仲間との交流や情報交換ができます。

患者会や支援団体では、病気に関する正しい知識の提供や、精神的な支え、社会復帰に向けたサポートなど、様々な活動を行っています。

就労支援プログラムの利用

ハローワークや、民間企業が提供する就労支援プログラムを利用することで、仕事探しや、職場復帰のためのサポートを受けることができます。

就労支援プログラムでは、職業訓練、就職活動の支援、職場環境の調整など、様々な支援が提供されます。

まとめ

今回は、脳脊髄液減少症で働けずに悩んでいる方に向けて、症状や日常生活への影響、仕事への支障、社会復帰に向けたサポート体制について解説しました。

脳脊髄液減少症は、症状の波が激しく、日常生活や仕事に大きな影響を与える疾患です。

しかし、適切な治療やサポートを受けることで、症状をコントロールし、社会参加や就労を目指すことは可能です。

医療機関、福祉サービス、患者会、就労支援プログラムなど、様々なサポート体制を活用し、諦めずに社会復帰を目指しましょう。

ご自身の状況に合ったサポートを見つけ、積極的に活用することが重要です。

一人で抱え込まず、周囲の協力を得ながら、一歩ずつ前進していきましょう。

専門医への相談は、早期に症状を改善し、社会復帰をスムーズに進める上で非常に重要です。

早期の受診と適切な治療によって、より良い生活を送ることが可能になります。

初めての方へ

初めての方へ